L’IP est connue des professionnel·le·s romand·e·s depuis la brochure éditée en 2010. Celle-ci a offert un langage commun pour agir sur des situations de vulnérabilité de jeunes, par le biais de quatre phases. Ainsi, l’appropriation de ce modèle a été un socle théorique pour la mise en œuvre de projets variés dans leurs pratiques.

En 2018, sur mandat de l’OFSP, le bureau d’études Interface a analysé la situation de l’IP en matière de prévention des maladies non transmissibles et d’addictions. Sa première recommandation a été une clarification de la définition IP dont son harmonisation pour l’ensemble de la Suisse.

Aussi, sur impulsion de l’OFSP, un groupe d’expert·e·s, dont le GREA, s’est réuni de juin 2021 à juin 2022 afin de clarifier et d’harmoniser cette définition. Celle-ci est présentée dans ce site et est le fruit d’un travail collaboratif, validée par les porteurs et porteuses de la Charte IP de 2016.

- Charte nationale IP

En fin d’année 2016, la Charte nationale de l’Intervention Précoce (IP) est actualisée (FR–ALL). Cela est l’occasion de mieux comprendre pourquoi cette démarche visant à promouvoir un environnement favorable à la santé se veut « précoce ». La précocité n’est pas liée à l’âge. Ainsi, la charte révisée entend bien aller vers un élargissement du public-cible à toute personne en situation de vulnérabilité.

Les principales organisations professionnelles du domaine des addictions en Suisse se sont donc réunies pour revoir la charte IP (charte d’Olten, 2011) afin d’en élargir l’ampleur. En effet, ce qui importe n’est pas d’intervenir auprès de jeunes enfants, mais c’est bien d’intervenir en amont des problèmes.

N’importe qui peut traverser des crises provisoires lors desquelles il y a un déséquilibre entre les facteurs de protection et les facteurs de risques. Certains individus parviennent peut-être mieux que d’autres à mobiliser leurs ressources dans ces phases difficiles, mais au-delà des capacités (ou capabilités) individuelles, la démarche IP se penche sur l’importance du contexte perçu comme tout aussi déterminant.

La démarche d’intervention précoce a pour but de reconnaître le plus précocement possible les premiers signes et indicateurs de problème, de clarifier le besoin d’agir afin de trouver des mesures adaptées et de soutenir les personnes concernées.

Cette approche peut être mise en place pour faire face à différentes problématiques socio-sanitaires telles que les comportements ou consommations à risques, les addictions, les troubles de santé psychique, etc., et ceci à tous les âges de la vie.

- Modèle définition harmonisée 2022

Le modèle définition harmonisée 2022 montre comment la démarche nécessite d’aménager au préalable les conditions cadres propres à chaque setting.

Ces conditions définissent le cadre dans lequel s’implémentent les différents éléments de l’approche IP, à savoir :

- Repérage précoce : repérer le plus tôt possible les signes et indicateurs de problèmes émergents auprès des personnes et des groupes.

- Appréciation de la situation : analyser la situation en procédant à une appréciation globale des facteurs de risques et de protection sur le plan individuel, collectif et institutionnel en tenant compte de la dynamique entre ces différentes dimensions.

- Intervention précoce : identifier, élaborer et mettre en œuvre les mesures appropriées sur les plans individuels, collectifs et institutionnels.

- Évaluation : évaluer le processus et l’effet des mesures et envisager d’autres interventions le cas échéant.

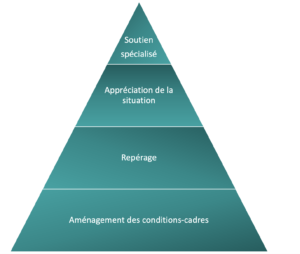

La pyramide

Cette pyramide est une vision pragmatique de l’IP et contient quatre moyens. Elle est utilisée principalement par les professionnel·le·s du terrain.

Les quatre moyens

La notion de moyen correspond à la dimension dynamique du modèle. Celui-ci ne fait donc pas uniquement référence à une vision linéaire avec des étapes qui se succèderaient inévitablement. En effet, les diverses expériences récoltées auprès d’acteurs et d’actrices de l’IP ont montré qu’il s’agissait davantage de façons d’agir, à un moment donné, afin d’atteindre un but.

- Soutien spécialisé

- Appréciation de la situation

- Repérage

- Aménagement des conditions-cadres

Le soutien spécialisé apparait quand les autres moyens de l’IP n’ont pu répondre de manière assez satisfaisante à une situation de vulnérabilité. Il concerne les spécialistes d’un domaine, par exemple, des addictions.

Ainsi, il poursuit l’objectif de réduire les facteurs de risque et d’augmenter les facteurs de protection.

Par ailleurs, il s’applique en général après une « appréciation de la situation » et s’adapte aux besoins spécifiques de la personne concernée.

Il ne prétend pas résoudre tous les problèmes car ceux-ci contiennent de multiples facteurs environnementaux.

Enfin, l’un de ses objectifs est de promouvoir la capacité d’agir des personnes, en contribuant à leur en donner les ressources.

L’appréciation de la situation implique de mettre en évidence les facteurs de protection ainsi que les facteurs de risques sur les plans bio-psycho-social. L’objectif est de clarifier la nécessité d’agir.

Cela présuppose ainsi de prendre en compte les conditions du milieu de vie où la personne évolue afin d’identifier les points à améliorer.

Concrètement, il s’agit d’approfondir les éléments de vulnérabilité observés pendant le « repérage ». Cela permet de trouver des pistes pour augmenter les facteurs de protection.

Le « repérage » concerne toutes personnes proche d’un individu potentiellement en situation de vulnérabilité. Il consiste à faire attention à des signes nécessitant un soutien spécifique.

Avant tout, il doit être une démarche de questionnement et de dialogue sur un ensemble d’éléments personnels et environnementaux.

Dans le cas où une situation de vulnérabilité semble être présente, il s’agira ensuite d’avoir recours à une appréciation de l’évaluation.

Tout action ou soutien pour une personne dans une situation de vulnérabilité implique de s’intéresser au contexte social.

L’objectif est ainsi de renforcer les ressources collectives et individuelles, tant pour les professionnel·le·s que pour les citoyen·ne·s.

En effet, une communauté forte offre les moyens d’accompagner ses membres et limite ainsi un recours à des services spécialisés.

L’IP s’adresse à la communauté dans son ensemble. Son objectif est de proposer des actions concrètes en vue d’agir sur des situations de vulnérabilité de ses membres, tous âges confondus.

L’IP s’adresse à la communauté dans son ensemble. Son objectif est de proposer des actions concrètes en vue d’agir sur des situations de vulnérabilité de ses membres, tous âges confondus.

Dans le même temps, elle n’implique pas des actes isolés, mais bien un continuum et un regard attentif et bienveillant sur toutes et tous les membres de la société. En ce sens, elle reflète une responsabilité collective.

- Personne elle-même

- Proches

- Professionnel·le·s

- Institutions

- Autorités politiques

L’IP encourage l’augmentation des facteurs de protection de toutes les personnes. Aussi, elle promeut la capacité d’agir, l’autonomie et l’autodétermination. Cet aspect englobe des dimensions collectives et parfois aussi des caractéristiques personnelles. Les milieux de vie sont propices à la mise en oeuvre de l’IP.

L’expérience montre l’importance du rôle des proches dans la démarche IP. En effet, en général, ces personnes connaissent bien la personne concernée. C’est pourquoi elles ont des compétences et des connaissances acquises qu’elles peuvent renforcer pour agir avant l’aggravation d’une situation.

Le domaine professionnel mais aussi du bénévolat sont des milieux de vie où il est possible d’agir de manière précoce afin qu’une situation de vulnérabilité ne s’aggrave pas. En effet, ce cadre offre l’occasion de renforcer des facteurs de protection pour les personnes concernées. Par exemple, il s’agit de milieux associatifs, de structures étatiques, de lieux de formation et d’entreprise.

Toutes personnes dans ces lieux sont susceptibles d’être en relation avec une éventuelle personne concernée. Par exemple, il peut s’agir d’un professionnel du tatouage qui a observé (un repérage) des personnes se rendant dans son salon. Cela peut déboucher sur une collaboration entre celui-ci et un service spécialisé dans les addictions (un soutien spécialisé).

Les institutions favorisent l’implémentation de l’IP en diffusant l’information auprès de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. Cependant il est également nécessaire qu’elles s’impliquent de manière active en soutenant la démarche et en développant les ressources suffisantes.

Par exemple, un guide a été développé en France pour mettre en place une démarche d’intervention précoce face aux addictions auprès des jeunes sous main de justice.

L’implémentation de l’IP nécessite plusieurs niveaux d’action et de responsabilités. Il y a en effet les professionnel·le·s proches des personnes en situation de vulnérabilité et divers spécialistes du social et du médical. Cependant, pour obtenir un environnement favorable, les autorités politiques doivent jouer un rôle essentiel pour garantir le succès de cette démarche. Autrement dit, cela implique une collaboration interdisciplinaire et une mise à disposition de ressources humaines et financières.

La mise en oeuvre de l’IP implique une démarche collective où la question de l’autonomie et de l’autodétermination des personnes concernées est centrale.

La mise en oeuvre de l’IP implique une démarche collective où la question de l’autonomie et de l’autodétermination des personnes concernées est centrale.

- Dynamique partenariale

- Actions coordonnées

- Ancrée dans la réalité du terrain

Un engagement collectif et un cadre soutenant et protecteur sont essentiels.

Il faut ainsi soutenir les actrices et acteurs locaux dans les différents moyens de l’IP, grâce à une dynamique partenariale.

Cela implique un décloisonnement des savoirs et des connaissances, une collaboration interprofessionnelle et une écoute attentive et bienveillante des personnes concernées.

Il faut un plan d’actions coordonnées pour atteindre un objectif.

L’implémentation de l’IP nécessite une connaissance réelle du terrain des actrices et des acteurs.

Cela a l’avantage d’identifier ce qui favorise ou empêche sa mise en place, grâce à des informations sur les risques et les ressources de l’environnement lui-même et de ses capacités à l’interne.

Face à la réalité du terrain, il est important d’être prudent, afin d’être efficace.

Cette prudence se traduit par le développement de programmes, de structures et de contenus en adéquation avec le milieu de vie concerné.

Par exemple, il faut accompagner des familles, mais aussi impliquer la collectivité dans son ensemble, afin de favoriser l’efficacité globale d’un programme.

En effet, cela permet d’agir simultanément sur les deux dimensions de la situation de vulnérabilité.